住宅の床下には、建築基準法により一定の開口面積を確保することが義務付けられています。これは、床下の湿気を逃がすための通気口を設けなさいという意味です。

実際、多くの戸建て住宅には、四角い格子付きの換気口や、全周換気タイプの基礎パッキン工法が採用されています。最近では、北海道などの寒冷地で基礎断熱工法の住宅も登場していますが、これは床下と室内を一体とみなし、断熱性を優先するため換気口が設けられていません。ただし、こうした工法でも湿気問題が完全に解消されるわけではなく、慎重な対応が必要です(この点はまた別の機会に詳しく触れます)。

なぜ床下の湿気が問題になるのか?

室内であれば、エアコンで除湿したり窓を開けて換気を行ったりと、湿気対策が日常的に行われます。しかし、床下はふだん目が届かない場所のため、湿気の存在に気づきにくいのです。

皆さんも、風通しの悪い室内で洗濯物が乾きにくかったり、水回りにカビが生えたりした経験があるのではないでしょうか? 同じようなことが床下でも起きるのです。

昔の家は床下が風通し抜群だった

昔の日本家屋には「布基礎(ぬのきそ)」と呼ばれるコンクリートの囲いがなく、床下は風が自由に通り抜ける構造でした。時代劇などで、鶏や猫が床下を行き来するシーンを見たことがある方も多いでしょう。神社仏閣なども人が入れるほど床下が高く、風通しが非常に良好です。

この構造により、木材が腐りにくく、シロアリもつきにくいため、建物の寿命が長く保たれていました。まさに、気候に合った先人の知恵といえるでしょう。

現代住宅は風通しが悪くなっている

しかし、戦後の日本では地震対策として住宅の強度向上が求められ、現代の布基礎工法へと移行しました。さらに、快適性や気密性を重視した結果、住宅全体の風通しはますます悪くなっているのが現状です。

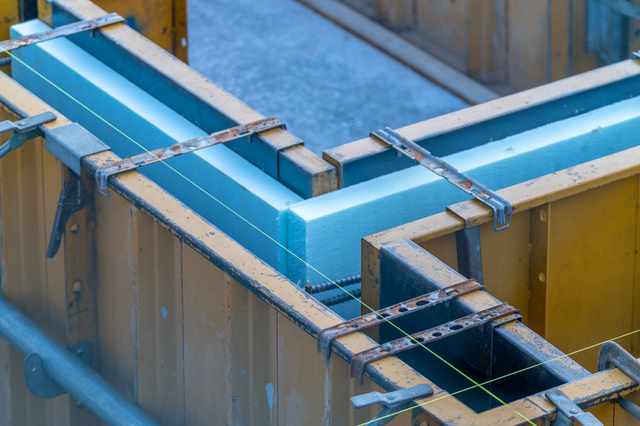

45年前、弊社が床下換気扇を開発したきっかけも、まさにこの「現代住宅の風通しの悪さ」にありました。

大工さんの衝撃的な言葉

当時、住宅建築中の大工さんに聞いたことがあります。「サラリーマンが一生をかけて買うマイホームの寿命は、どのくらいですか?」返ってきた答えはこうでした。「だいたい20〜30年。早ければ15年でダメになることもある。」理由を尋ねると、「床下からやられる。湿気が原因で床が腐り、修理が必要になる。通気口があっても、基礎が邪魔して空気がうまく流れていない。」この話をきっかけに、床下換気扇の開発がスタートしたのです。

床下も台所と同じ、換気が命

台所では、湯気や煙を排出するために換気扇を使いますよね? 湿気を放置すると、壁や柱が傷みます。床下も同じです。風通しが悪いと湿気がこもり、木材に浸透して強度が落ちてしまいます。

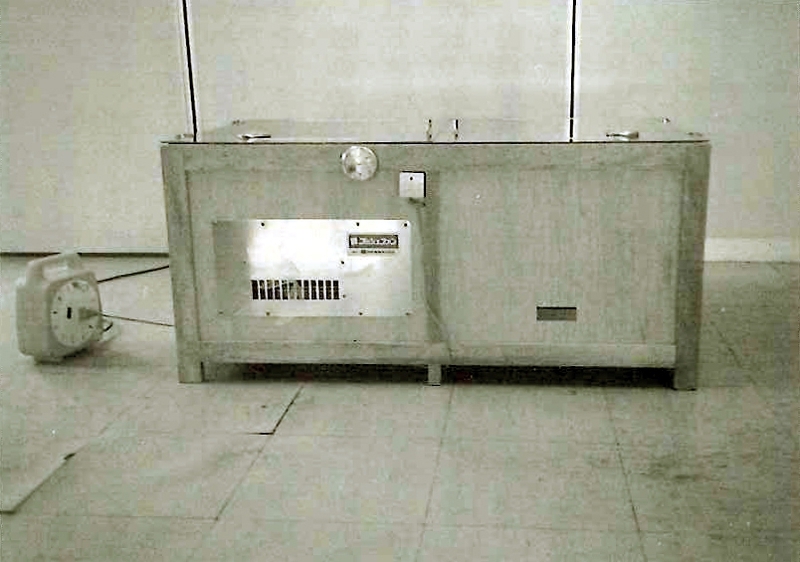

古い家で「床がブワブワする」「畳が沈む」などの症状も、実は湿気が原因であるケースが多いのです。

湿気が招くトラブル

床下に湿気がたまると、以下のような問題が発生しやすくなります。

- シロアリ被害

- カビの発生

- ダニの繁殖

- 腐朽菌の増殖

これらのトラブルはすべて、湿気を好む環境で起きるのです。

地震大国・日本における重大リスク

床下の湿気による劣化は、地震の際に家の耐久性を大きく損ないます。実際、阪神淡路大震災で倒壊した家屋の多くは、シロアリや湿気によって柱や土台が弱っていたことが一因でした。倒壊によって命を落とされた方も少なくありません。

結論:床下換気は必要不可欠です

床下は家の「土台」です。床下の健康は、住宅の寿命を左右する重要な要素です。通気を良くし、湿気をためない工夫が、地震や台風にも強く、長持ちする住宅につながります。

高温多湿な日本では、特に重要な対策です。